Diese Kurzgeschichte entstand im so sonderbaren Sommer 2020.

Seit Margrit diesen Relaxsessel hatte, ging sie nicht mehr oft raus. Das teure Möbelstück musste schliesslich amortisiert werden. Zweitausend Franken hatte sie dafür hingeblättert. Die Rente eines ganzen Monats. Da fühlte sich jeder Spaziergang im Wald wie Geldverschwendung an. Nein, fortan wollte sie so viel Zeit wie möglich in ihrem Relaxsessel verbringen.

Wirklichen Bedarf an Erholung in dem Sessel hatte Margrit indes keinen. Denn um entspannen zu können, müsste zuerst einmal Spannung aufkommen. Grosse Aufregung gab es in ihrem Alltag nicht mehr. Margrit echauffierte sich höchstens hin und wieder mal über einen Beitrag im Fernsehen, das sie von früh bis spät konsumierte.

«Walter, die reden nur noch von diesem Corona», sagte Margrit. «Ich kann zappen, wie ich will, das Virus verfolgt mich.»

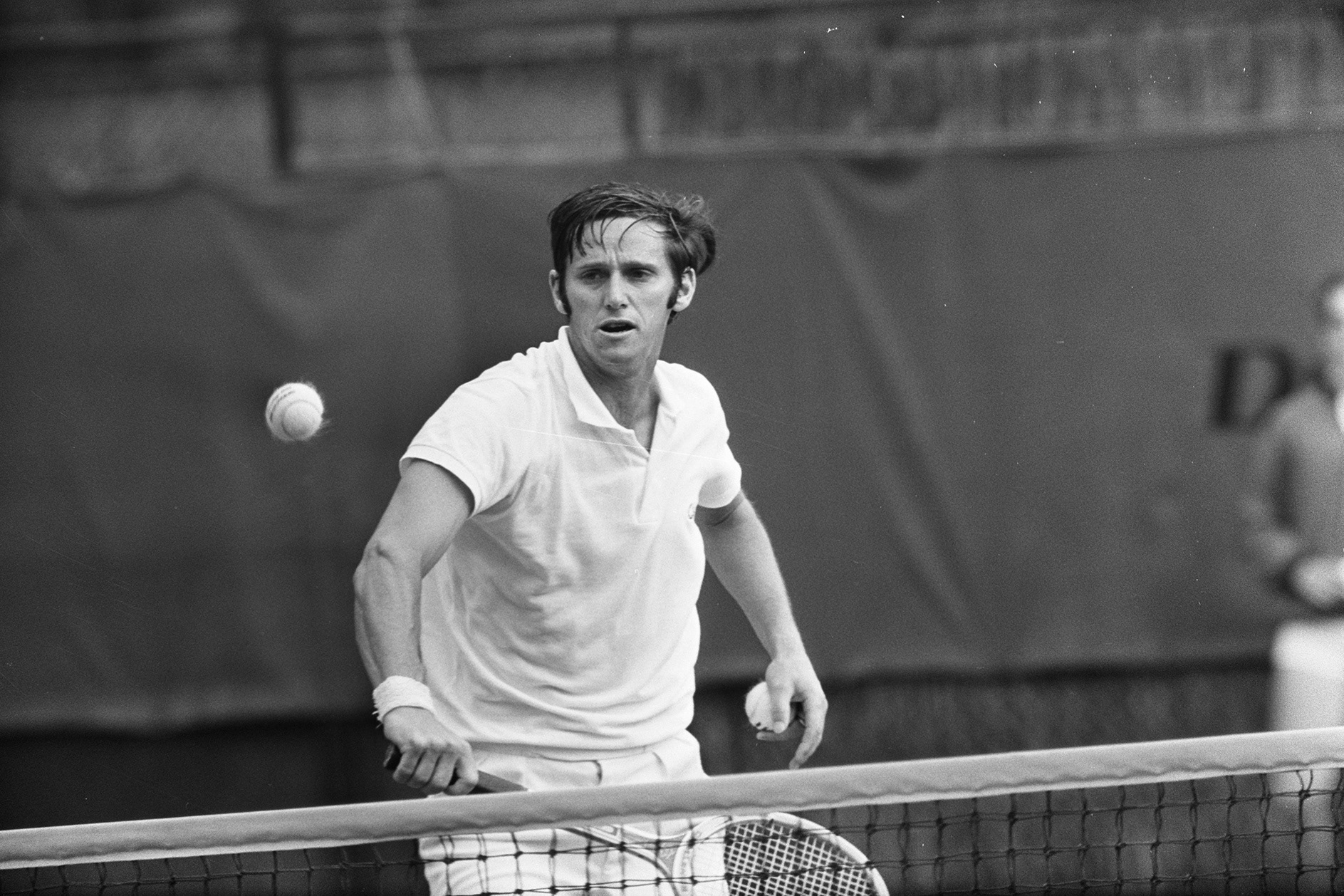

Ihr Mann war vor vier Jahren verstorben. Ein mittelgrosses Porträt Walters, auf dem er die Geste machte, die er immer machte, wenn jemand eine Kamera auf ihn richtete: das Peace-Zeichen, hing direkt über dem TV-Gerät. Margrit mochte es, während des Fernsehens zu ihm zu reden. Und manchmal, wenn eine Sendung langweilig war, schaute sie einfach nur nach oben, ihrem Walterli ganz tief in die Augen.

Kurz nachdem ihr Gatte gestorben war, schloss ein neuer Mann die Lücke in ihrem Herzen. Ihr Enkel Jake. Marie brachte ihren Sohn einmal wöchentlich zu seiner Grossmutter. Zum Puzzle-Spielen, Geschichten-Erzählen und, ja, gemeinsamen Fernsehen. «Jetzt sei doch nicht so streng mit ihm», pflegte Margrit ihre Tochter zu bitten, wenn diese sich mal wieder darüber beklagte, dass Jake nicht den ganzen Tag vor der Glotze sitzen sollte. Der Relaxsessel bot Platz für zwei. Und das Amortisieren des Fauteuils konnte sie zusammen mit Jake um den Faktor zwei beschleunigen.

«Warum hast du Opa aufgehängt?», fragte Jake.

«Ich habe ihn nicht aufgehängt», sagte Margrit. «Ich habe ein Bild von ihm aufgehängt. Man sagt nicht, man habe jemanden aufgehängt, sonst ist der tot.»

«Aber Opa ist doch tot.»

«Das stimmt, er ist gestorben. Aber niemand hat ihn aufgehängt. Er ist friedlich eingeschlafen.»

«Warum ist Opa friedlich eingeschlafen? War er müde?»

«Er war sehr müde, Jake, sehr müde.»

«Ich habe ihn nicht aufgehängt», sagte Margrit. «Ich habe ein Bild von ihm aufgehängt. Man sagt nicht, man habe jemanden aufgehängt, sonst ist der tot.»

«Aber Opa ist doch tot.»

«Das stimmt, er ist gestorben. Aber niemand hat ihn aufgehängt. Er ist friedlich eingeschlafen.»

«Warum ist Opa friedlich eingeschlafen? War er müde?»

«Er war sehr müde, Jake, sehr müde.»

Als der Bundesrat an der live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragenen Pressekonferenz die ausserordentliche Lage erklärte und die grosse Gefahr des Coronavirus für die Gesellschaft betonte, war das nicht die dramatischste Nachricht, die Margrit an jenem sonnigen Märztag erfahren sollte.

Dr. Hablützel empfing Margrit am Nachmittag in dem etwas ruhigeren Nebenraum des Sprechzimmers, wo ein moderner runder Besprechungstisch stand. Seine Augen wichen Margrits Blick mehrmals aus. Dann atmete er tief durch und sagte: «Frau Brütsch, die endoskopische Ultraschalluntersuchung hat den Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs leider bestätigt, es tut mir sehr leid.» Ein Pankreaskarzinom würde oft erst spät entdeckt, wenn es schon weit fortgeschritten sei, führte Dr. Hablützel aus. Was er nicht auszusprechen wagte, Margrit aber daraus schloss: Die Überlebenschancen standen schlecht. Dr. Google lieferte ihr die Zahl dazu. Patienten hätten nach der Diagnose im Schnitt noch 4,6 Monate zu leben.

Pandemie und Krebs. Als wäre dies nicht harter Tobak genug an einem Tag, folgte am Abend dann der emotionale Knock-out, als der offizielle Covid-19-Delegierte des Bundes in der Hauptausgabe der Tagesschau erklärte: «Grosseltern sollten ab sofort und bis auf weiteres ihre Enkelkinder nicht mehr betreuen.»

Margrit, 74 Jahre, war soeben von der Risikogruppe zur Hochrisikogruppe aufgestiegen und musste sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie ihren herzallerliebsten Jake wohl nie mehr würde in die Arme schliessen können.

Der Empfehlung zuhause zu bleiben leistete sie hingegen noch so gern Folge. Für Margrit gab es ohnehin keinen schöneren Ort als die Ecke am Fenster ihres Wohnzimmers, von wo aus sie uneingeschränkte Sicht auf Mann und TV genoss. Die langen Wochen der Isolation hinterliessen aber auch bei Margrit Spuren. Sie wünschte sich, wieder einmal andere Menschen als nur das medizinische Personal der Pankreaschirurgie zu treffen und über andere Dinge als ihren Tumor zu sprechen.

Zum Muttertag wollte sich die Familie unter strenger Befolgung der offiziellen Pandemieregeln wiedersehen. Im grossen Garten des Einfamilienhauses empfingen Marie, ihr Mann Lukas und Jake Grossmutter Margrit. «Fangen, Federball und Frisbee sind verboten», erklärte Marie ihrem Sohn. Eine Übertragung des Virus über die Hände wollte sie hundertprozentig ausschliessen. Sie hatte den Besuch ihrer Mutter deshalb minuziös durchgeplant. Margrit sass allein am Ende des langen, harten Granitsteintisches. Anstelle einer Serviette war ihr eine Packung Desinkfektionstücher neben den Teller gelegt worden. Gegessen wurde trotz Temperaturen unter fünfzehn Grad im Freien, wo sich die Aerosole rasch würden verdünnen können. Und gespielt wurde Fussball, nicht eben Margrits grossmütterliche Paradedisziplin.

Margrit stand auf der Wiese. Jake dribbelte fröhlich und mit mindestens zwei Metern Abstand um seine Grossmutter herum. Ihr ward schwindlig. Sie sah hoch zum Himmel. Und wurde bewusstlos.

Die Chemotherapie zeigte nicht die gewünschte Wirkung. Verdauungsstörungen und Zuckerkrankheit setzten Margrit zu. Die Einnahme von Enzympräparaten vermochte ihr Leid ein wenig zu lindern. Doch Margrit gab sich keinen Illusionen hin. Sie ahnte, dass sie den Durchschnittswert von 4,6 Monaten bis zum Tod wohl nicht erreichen würde.

Aufgrund der dramatischen Verschlechterung ihrer Gesundheit strich sie zahlreiche Dinge von ihrer Bucket List, die nicht unbedingt nötig waren. Die Liste hatte sie kurz nach ihrer Diagnose erstellt. Zwölf Dinge standen da. Elf davon mussten daran glauben. Einen letzten Wunsch jedoch wollte sie sich unbedingt erfüllen: die Verabschiedung von ihrem Enkel, ein letztes Umarmen.

«Ich bin doch eh bald tot», erklärte sie Marie am Telefon, «da müssen wir doch jetzt nicht mehr so streng sein!»

«Sag nicht so was, Mama.»

«Ich sag, wie’s ist, Marie.»

«Du musst positiv denken, Mama.»

«Positiv ist relativ, dieser Tage.»

«Wenn du jetzt auch noch dieses Virus kriegst, dann könntest du schnell einmal auf der Intensivstation an einem Beatmungsgerät landen.»

«Auf der Intensivstation war ich ja nach der Entfernung meiner Gallenblase bereits. Zwei Wochen lang. Da lebt es sich ganz gut. Der Fernseher hat über zwanzig Sender. Die Bratensauce schmeckt wie hausgemacht.»

«Mama, du musst jetzt stark bleiben, wir glauben an dich. Lass uns die Hoffnung nicht aufgeben. Die moderne Medizin wirkt oft Wunder.»

«Sag nicht so was, Mama.»

«Ich sag, wie’s ist, Marie.»

«Du musst positiv denken, Mama.»

«Positiv ist relativ, dieser Tage.»

«Wenn du jetzt auch noch dieses Virus kriegst, dann könntest du schnell einmal auf der Intensivstation an einem Beatmungsgerät landen.»

«Auf der Intensivstation war ich ja nach der Entfernung meiner Gallenblase bereits. Zwei Wochen lang. Da lebt es sich ganz gut. Der Fernseher hat über zwanzig Sender. Die Bratensauce schmeckt wie hausgemacht.»

«Mama, du musst jetzt stark bleiben, wir glauben an dich. Lass uns die Hoffnung nicht aufgeben. Die moderne Medizin wirkt oft Wunder.»

Margrit sass in ihrem Relaxsessel und schaute das Nachmittagsprogramm. Sie blickte hoch zu ihrem Walterli und versank in Erinnerungen an die alten Zeiten. Wie sie 1975 zusammen auf Santorin eines dieser weissen, würfelförmigen Häuser gemietet und morgens auf der Terrasse mit Blick über das Meer und die Kykladen Spinatkuchen gegessen hatten. Wie sie im Vulkankrater von Kamari nach Wracks aus dem vergangenen Jahrhundert getaucht waren und … «Der Taucheranzug!», besann sich Margrit plötzlich. «Existiert der noch?» Margrit betätigte einen der drei Knöpfe, die seitlich an ihrem Relaxsessel angebracht waren, liess das Fauteuil langsam zurück in die aufrechte Position drehen und begab sich alsdann in den oberen Stock ihres Hauses. Von hier aus gelangte man über die knarrende Estrichstiege durch eine kleine Luke auf den Dachboden. Margrit war jahrelang nicht mehr oben gewesen. Mit gutem Schuhwerk erklomm sie vorsichtig Stufe um Stufe und trat ins staubige Dunkel ihres Reichs der Erinnerungen.

Da stand der Mottenschrank mit Walters seidenen Morgenmänteln. Elegant zeigte sich ihr Gatte nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern selbst dann, wenn er nackig am Sonntagmorgen seinem Bett entstieg. Zwei Schritte weiter lag die schwarze Truhe mit den Lederriemen, die Margrit auch nach all den Jahren noch sofort als ihre Sommerferien-Kiste erkannte. Darin lagen zwei zusammengerollte Liegematten aus Stroh, ihr türkis gemustertes Strandkleid, das sie damals in einer Boutique an der Küste von Languedoc in Südfrankreich gekauft hatte und – die zwei antiken Taucheranzüge, nach denen sie gesucht hatte. Historisch muteten diese schon damals in den Siebzigerjahren an; Walter hatte sie aus Spargründen bei einer Kasernenauflösung erstanden. Vollgummiert und mit einem grossen ovalen Fenster vor dem Gesicht dichteten die Anzüge den ganzen Körper vom Wasser ab und ermöglichten Soldaten des Schweizer Militärs Tauchgänge bis zu vierzig Metern unter der Wasseroberfläche. Margrit trug den Anzug ans Licht und prüfte den Zustand. Ein bisschen spröd war der Gummi geworden. Ein bisschen milchig das Sichtglas. Und ein bisschen rostig der metallene Rahmen drum herum. «Tipptopp», resümierte sie.

In der Badewanne wusch Margrit den roten Taucheranzug und legte ihn dann zum Trocknen über die Staketen des Gartenzauns. Auf dem Boden des Wintergartens breitete sie ihn zur weiteren Restauration aus. Mit einem Schwamm und etwas frisch gepresstem Zitronensaft entrostete sie die Metallelemente. Das trübe Glas am Kopfteil rubbelte sie unter Zuhilfenahme eines Lumpens und etwas Schmierseife wieder klar. Mehrere Stunden lang, Zentimeter für Zentimeter, massierte sie Hirschtalg in den Gummi. Bis der Taucheranzug wieder fast wie neu aussah.

Margrit stieg in ihr Schutzgewand. Ein bisschen hing es an ihr herunter. Abgenommen hatte sie in den letzten Jahren nicht. Geschrumpft war sie – mit jeder Krebstablette gefühlt noch ein kleines Stück mehr. Sie verliess das Haus, trampelte zur Bushaltestelle und fuhr über die Hügel hinaus aus der Stadt. Als sie im Vorort dem Fahrzeug entstieg, war das Sichtglas vom Schwitzen bereits stark angelaufen. Sie sah kaum noch etwas. Nach wenigen Schritten wurde auch die Luftzufuhr, die sie mit einem selbst gebastelten Filter aus Einwegschutzmasken zu gewährleisten glaubte, knapp. In einer verkehrsberuhigten Strasse, nur unweit vom Haus ihrer Tochter entfernt, verliessen sie die Kräfte. Sie sank auf die Knie, fiel nach vorn auf die Hände und kippte seitlich auf den Asphalt.

Auf der Fahrt in die Notaufnahme schnitten die Sanitäter Margrits Taucheranzug mit der Rettungsschere vom Kopfe her bis zu den Füssen komplett durch. Sie rissen die liebevoll restaurierte Gummimaske von Margrits Gesicht und legten an deren Stelle eine Beatmungsmaske an.

Zwei Stunden später auf der Intensivstation erfolgte die Entwarnung. «Ihre Mutter ist ausser Lebensgefahr», teilte eine Krankenpflegerin Marie mit, die soeben im Spital angekommen war. «Die Ärzte glauben, dass der Erholungsprozess weiterhin positiv verlaufen wird.»

«Positiv ist relativ», sagte Marie. «Meine Mutter leidet an einem Bauchspeicheldrüsentumor.»

«Das, das war uns … das war den Ärzten nicht bewusst. Ich werde das Team sogleich darüber informieren, bitte entschuldigen Sie mich.»

Margrit lag mit einem Schlauch in der Nase auf der Intensivstation. Marie, Lukas und Jake standen in sicherer Entfernung vom Bett und horchten dem Knattern, das von Margrit her zu kommen schien. «Das Geräusch stammt vom Gerät, nicht von Ihrer Mutter», erklärte die Krankenpflegerin, die Fragezeichen über den Köpfen der drei Angehörigen zu erkennen glaubend. «Der Arzt kommt gleich.»

«Ihrer Mutter geht es den Umständen entsprechend gut», beruhigte sie der Arzt, der nach langem Warten der Familie endlich auf der Station eingetroffen war. «Wir müssen ihren Zustand natürlich regelmässig mit den Anforderungen der Pankreaskarzinom-Therapie harmonisieren, doch das kriegen wir hin.»

Die nächsten zwei Wochen würde Margrit auf der Intensivstation bleiben müssen. Jeden Nachmittag, wenn die Schule aus war, kam Jake vorbei, setzte sich zwei Meter von seiner Grossmutter entfernt hin und schaute gemeinsam mit ihr fern.

An einem Mittwoch Nachmittag – Jake sass wie immer auf dem hölzernen Besucherstuhl, Margrit in ihrem Relaxsessel-ähnlichen Bett, das sie fast wie bei sich zuhause elektrisch mittels einer Fernbedienung in den perfekten Winkel zum mickrigen TV-Gerät oben in der Ecke richten konnte, daneben – schauten die beiden eine aktuelle Direktübertragung einer Pressekonferenz des Bundesrates. Der Gesundheitsminister übergab das Wort dem offiziellen Covid-19-Delegierten des Bundes, der die drei Sätze sprach, die in der Folge im ganzen Land für Verwirrung sorgen sollten: «Heute kann man mit recht grosser Sicherheit davon ausgehen, dass Kinder nicht die grossen Überträger sind. Diese Erkenntnis bedeutet, dass man die Enkel auch wieder einmal in die Arme nehmen darf. Vom Hüten der Kinder raten wir jedoch weiterhin ab.»

Margrit sah zu Jake hinüber, der das Geschehen im Fernsehen gebannt verfolgte, das Gesagte jedoch nicht recht zu verstehen schien.

«Was hat er gesagt?», fragte Jake.

«Er hat gesagt, dass wir uns wieder umarmen dürfen.»

«Ich will dich umarmen, Oma.»

«Ich will dich auch umarmen, Jake.»

«Er hat gesagt, dass wir uns wieder umarmen dürfen.»

«Ich will dich umarmen, Oma.»

«Ich will dich auch umarmen, Jake.»